Michelangelo Buonarroti (1475–1564 n. Chr.) gehört zu den einflussreichsten Persönlichkeiten der italienischen Renaissance. Obwohl er sich selbst in erster Linie als Bildhauer verstand, veränderte sein berühmtes Deckenfresko in der Sixtinischen Kapelle den Lauf der Kunstgeschichte. Zwischen 1508 und 1512 fertiggestellt, verwandelte dieses monumentale Werk ein schlichtes Gewölbe in ein strahlendes Tableau biblischer Szenen, technischer Meisterschaft und tiefgreifender Erzählkunst. Die dargestellten Panels erzählen Geschichten aus dem Buch Genesis und beleuchten auf dramatische und emotional packende Weise Themen wie Schöpfung, Sündenfall und Erlösung – ein Vermächtnis, das bis heute gefeiert wird.

Die Sixtinische Kapelle

Eine überraschende Beauftragung

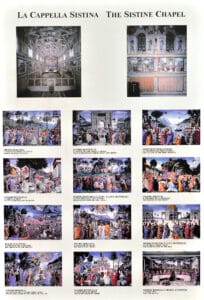

Bereits vor Beginn des Deckenprojekts war die Sixtinische Kapelle mit Werken bedeutender Renaissance-Künstler wie Sandro Botticelli und Pietro Perugino geschmückt. Papst Julius II. (Amtszeit 1503–1513) war jedoch überzeugt, dass noch Raum für eine größere künstlerische Pracht bestand. Die ursprünglich unter Papst Sixtus IV. (1474–1481) errichtete Kapelle wurde Anfang des 16. Jahrhunderts renoviert, nachdem ein Riss im Gewölbe festgestellt worden war. Dies bot eine einmalige Gelegenheit, ein neues, überwältigendes Kunstwerk in Auftrag zu geben.

Michelangelo war zu dieser Zeit bereits in ganz Italien angesehen. Seine monumentale Statue des David, die 1504 in Florenz enthüllt wurde, demonstrierte sein Talent für die Darstellung des menschlichen Körpers. Dennoch stand sein Verhältnis zu Julius II. auf wackeligen Füßen: Sie gerieten mehrfach über das Design für das päpstliche Grabmal aneinander, ein ehrgeiziges Projekt mit zahlreichen Marmorskulpturen. Immer wieder wurden die Verträge gekürzt, was die Zusammenarbeit belastete. Daher zögerte Michelangelo zunächst, einen weiteren großen Auftrag desselben Papstes anzunehmen. Warum sagte er schließlich doch zu? Manche vermuten, dass ihn künstlerischer Ehrgeiz leitete, andere meinen, er habe sich die Gunst des Papstes erhalten wollen. Was auch immer seine Beweggründe waren – das Ergebnis wurde zu einem der berühmtesten Fresken der Kunstgeschichte.

Neue Visionen für das Gewölbe

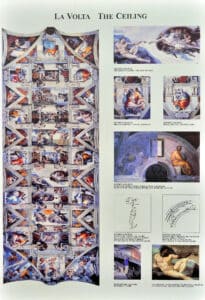

Ursprünglich sah der Plan für die Decke nur eine Reihe von Apostel-Darstellungen vor, umrahmt von architektonischen Motiven. Michelangelo jedoch empfand diese Vorstellung als zu eingeschränkt. Er schlug stattdessen ein gigantisches Bildprogramm vor, das sich über etwa 800 Quadratmeter Wölbung erstrecken sollte. Die Arbeit in großer Höhe erforderte ein speziell konstruiertes Gerüst, das ihm ermöglichte, sich flexibel über das Gewölbe zu bewegen, ohne den Gottesdienst zu behindern. Trotz der körperlichen Strapazen – er musste oft stundenlang in unbequemen Positionen über Kopf malen – widmete Michelangelo sich allen Details, von der Farbwahl bis zu den präzisen Pinselstrichen im Fresko.

Erstaunlich ist vor allem die Geschwindigkeit, mit der er arbeitete. Freskomalerei ist ein diffiziles Handwerk, das das Auftragen von Farbe auf frischen Putz erfordert, der rasch trocknet und wenig Korrekturen zulässt. Die Größenordnung der Decke hätte das Vorhaben leicht zu einem Jahrzehnte währenden Unterfangen machen können; trotzdem bewältigte Michelangelo diese Herkulesaufgabe in nur etwa vier Jahren. Zeitgenossen bewunderten besonders den intensiven Farbeinsatz, die kunstvollen Verkürzungen und die dreidimensionale Tiefenwirkung, die er auf dem gewölbten Untergrund erreichte.

Techniken in Farbe und Perspektive

Fresko gilt als sehr anspruchsvolle Technik, da die Farbe mit dem noch feuchten Putz chemisch reagiert. Michelangelo balancierte den beträchtlichen Abstand zwischen Decke und Betrachter durch klare, kräftige Farben aus. Indem er leuchtende Töne neben dunklere oder komplementäre Nuancen setzte, verlieh er Figuren und architektonischen Elementen eine auffällige Klarheit, die man von unten besonders gut wahrnehmen kann.

Darüber hinaus sorgen raffinierte Perspektivtechniken für eine verblüffende Räumlichkeit. Einzelne Figuren scheinen zum Betrachter herabzusteigen oder sich ihm zuzuwenden, was die Komposition lebendiger und dynamischer wirken lässt. Besonders die Propheten und Sibyllen wirken durch ihre kühnen Verkürzungen fast greifbar und betonen die Dramatik, die auch für den heutigen Betrachter noch überwältigend sein kann. Wer das Deckenfresko zum ersten Mal sieht, ist oft von der Fülle an Details derart beeindruckt, dass er instinktiv ein paar Schritte zurücktritt, um das gesamte Bildprogramm zu erfassen.

Die Entfaltung der Genesis-Erzählung

Im Mittelpunkt der Decke stehen neun Bildfelder, die zentrale Begebenheiten aus dem Buch Genesis darstellen. Entlang des Hauptgewölbes angeordnet, beginnen sie – zeitlich gesehen – in der Nähe der Altarwand und verlaufen in Richtung Kapelleneingang. Wer die Kapelle betritt, nimmt die Erzählung jedoch gewissermaßen rückwärts wahr: Man geht von den späteren Geschichten zu den frühen Stadien der Schöpfung zurück.

- Gott trennt Licht und Finsternis

- Die Erschaffung von Sonne, Mond und Gestirnen

- Gottes Trennung von Land und Wasser

- Die Erschaffung Adams

- Die Erschaffung Evas

- Sündenfall und Vertreibung von Adam und Eva

- Noahs Opfer

- Die Sintflut

- Die Trunkenheit Noahs

Besonders bekannt ist “Die Erschaffung Adams”, die sich durch die fast berührenden Hände von Gott und dem ersten Menschen ins kollektive Gedächtnis der Kunstwelt eingeschrieben hat. Der winzige Spalt zwischen den Fingern steigert die Spannung vor dem Augenblick, in dem Gott Adam Leben einhaucht. “Die Erschaffung Evas” nimmt eine zentrale Position ein und wird bisweilen als Hinweis auf Evas Rolle als Vorläuferin Marias gesehen, der die Kapelle gewidmet ist.

Michelangelos Sixtinische Kapelle Karte

Umrahmt werden diese Hauptszenen von Darstellungen alttestamentlicher Propheten und antiker Sibyllen. Laut christlicher Tradition sagten beide Gruppen die Ankunft Christi voraus. Michelangelo zeigt sie in majestätischen Posen mit ausdrucksstarken Gesichtern, was seine überragende Kenntnis der menschlichen Anatomie und sein Gespür für spirituelle Tiefe offenbart. In den Zwickeln und Lünetten tauchen weitere biblische Figuren wie David, Judith oder Mose auf und erweitern den großen thematischen Bogen von Glaube und Erlösung.

Verborgene Spannungen und Deutungen

Einige Details des Freskos geben auch heute noch Rätsel auf. So wird zum Beispiel diskutiert, ob die Opferszene tatsächlich Noah bei einer Dankesgabe zeigt oder ob sie den Opfergang Abels wiedergibt. Manche verweisen zudem auf Parallelen in den Körperhaltungen von Noah und Adam, was einen bewussten Zusammenhang andeuten könnte. Michelangelo verknüpfte offenbar unterschiedliche religiöse Auslegungen mit seiner persönlichen künstlerischen Handschrift, um eine facettenreiche und theologisch vielschichtige Bildwelt zu erschaffen.

Anfangs erhielt das Fresko nicht nur Lob. Einige Kirchenvertreter beanstandeten die ausgeprägte Nacktheit bestimmter Figuren, was spätere Diskussionen um Michelangelos Werke, wie etwa das Jüngste Gericht an der Altarwand der Kapelle, vorwegnahm. Dennoch war die Bewunderung für die expressive Kraft und technische Brillanz des Deckenfreskos unübersehbar.

Anhaltender Einfluss auf die Kunstwelt

Im Laufe der Zeit festigte die Arbeit an der Sixtinischen Kapelle Michelangelos Ruf als Maler ebenso wie seinen Ruhm als Bildhauer. Künstler nachfolgender Generationen ließen sich von den kühnen anatomischen Darstellungen, den kräftigen Farben und der gewagten Raumkomposition inspirieren. Diese Elemente fanden in ganz Europa Verbreitung und prägten die Entwicklung der Renaissance- und Barockkunst nachhaltig.

Auch heute bleibt das Deckenfresko von großer Bedeutung. Es wurde unzählige Male reproduziert, studiert und analysiert. Eine umfassende Restaurierung im späten 20. Jahrhundert beseitigte die Ruß- und Schmutzschichten, die sich über Jahrhunderte angesammelt hatten. Mit feinsten Wattebäuschen und sorgfältig abgestimmten Lösungsmitteln gelang es, Michelangelos ursprüngliche Farbpracht wieder ans Licht zu bringen. Wie ein lange verschollenes Juwel erstrahlt das Fresko seitdem in seiner ursprünglichen Leuchtkraft.

Besinnung auf Genie und Hingabe

Bei der Bewunderung der vollendeten Kunst vergisst man leicht, welch enorme Anstrengungen dieses Projekt Michelangelo abverlangte. Er malte jahrelang in einer körperlich belastenden Position, hatte finanzielle Ungewissheiten und musste sich weiterhin mit dem Papst um dessen Grabmal auseinandersetzen. Und doch verlor er sein übergreifendes Konzept nie aus den Augen. Dieses eindrucksvolle Fresko bezeugt die einzigartige Verbindung zwischen künstlerischem Können und religiösem Eifer – eine Vision, die zu Gedanken über die Ursprünge der Menschheit, ihre moralischen Prüfungen und die Hoffnung auf Erlösung einlädt.

Seitdem sind zahllose Menschen in die Sixtinische Kapelle geströmt, um mit nach hinten geneigtem Kopf diese erhabenen Bildgeschichten auf sich wirken zu lassen. Die Szenen wirken oft unmittelbar persönlich und gleichzeitig universell. Ihre Faszination beruht nicht nur auf der künstlerischen Innovation, sondern auch auf dem Gedanken, dass sie jedem Betrachter einen Platz in der übergeordneten Erzählung der Schöpfung und Erlösung zuweisen. So bleiben Michelangelos Pinselstriche, auf Putz gebannt, ein zeitloses Sinnbild für Kreativität, Glauben und den unerschütterlichen Drang nach Perfektion.

Eine Antwort schreiben